La importancia de la institucionalidad en el desarrollo económico – Asdrúbal Oliveros, Jesus Palácios Chacín

Descarga el artículo completo

El Premio Nobel de Economía 2024 fue otorgado a Daron Acemoglu, James A. Robinson y Simon Johnson por sus contribuciones al entendimiento de cómo las instituciones económicas y políticas influyen en el desarrollo económico y el bienestar de las sociedades. Sus investigaciones multidisciplinarias en el tema institucional han continuado y robustecido el legado de otro Premio Nobel, Douglas North quien introdujo la importancia de las instituciones democráticas para el desarrollo económico. Sin embargo, los actuales ganadores del Nobel han dado un paso más adelante demostrando que las instituciones inclusivas son fundamentales para el crecimiento económico sostenible, mientras que las instituciones extractivas perpetúan la pobreza y la desigualdad.

Ahora, ¿qué significan instituciones inclusivas y restrictivas? En su obra Why Nations Fail (2012)[1], Acemoglu y Robinson las definen de la siguiente manera: las instituciones inclusivas son aquellas que promueven la participación amplia en la economía, protegen los derechos de propiedad, fomentan la innovación y garantizan igualdad de oportunidades. Estas instituciones generan crecimiento económico sostenible.

Por su parte, las instituciones extractivas son diseñadas para beneficiar a una élite, limitan la participación económica y política, y concentran el poder y la riqueza. Estas instituciones conducen al estancamiento económico y perpetúan la pobreza. En esta obra, su trabajo cuantitativo se encarga de comparar el desarrollo económico de países con instituciones inclusivas frente a países con instituciones extractivas.

Y lo destacan en un ejemplo: para 1950, Corea del Sur y Corea del Norte tenían niveles similares de PIB per cápita, mientras que para 2010, Corea del Sur tenía un PIB per cápita 10 veces mayor explicado por su modelo económico abierto a los mercados y un marco de instituciones inclusivas. Para justificar este caso utilizan datos sobre distribución de tierras, ingresos y riqueza para mostrar cómo las instituciones extractivas perpetúan la desigualdad y limitan el crecimiento económico.

En otro trabajo de los autores, Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth (2005)[2], publicado como parte del Handbook of Economic Growth, utilizan indicadores como el índice de protección de derechos de propiedad y el índice de democracia en más de 80 países para medir la calidad de las instituciones en diferentes países, estos hallazgos les permiten estimar una fuerte correlación entre la calidad institucional y el crecimiento económico: un aumento de una desviación estándar en la calidad institucional está asociado con un aumento del 2% al 3% en el crecimiento económico anual.

En este trabajo, también analizan el impacto de las instituciones en el crecimiento económico en comparación con otros factores, como la geografía y la cultura. Basado en data histórica de esos más de 80 países, encuentran que las instituciones explican más del 60% de la variación en el crecimiento económico a largo plazo. Mientras que en Economic Backwardness in Political Perspective (2006)[3] analizan cómo las élites políticas pueden bloquear el desarrollo económico para mantener el poder.

En términos generales, los autores hacen uso de modelos matemáticos y utilizan variables instrumentales, como la mortalidad de colonos y la densidad de población precolonial, para aislar el impacto de las instituciones en el desarrollo y comprobar su incidencia. Entre los elementos cuantitativos utilizados están las tasas de mortalidad de colonos como variable instrumental para medir la calidad institucional, regresiones econométricas que muestran la relación entre instituciones y PIB per cápita, índices de calidad institucional, como protección de derechos de propiedad y democracia, comparaciones históricas de PIB per cápita entre países con instituciones inclusivas y extractivas, modelos matemáticos para explicar decisiones políticas y económicas de las élites.

El enfoque histórico: la colonización marcó a las generaciones posteriores

Agregándole un enfoque histórico-geográfico a los antecedentes que nos derivan en el contexto latinoamericano y venezolano actual, el trabajo The Colonial Origins of Comparative Development (2001)[4], Acemoglu, Robinson y Johnson argumentan que las instituciones coloniales establecidas por las potencias europeas tuvieron un impacto duradero en el desarrollo económico de los países.

De acuerdo a los autores, en regiones donde los colonizadores enfrentan altas tasas de mortalidad (medidas por cada 1,000 soldados o misioneros), como en gran parte de América Latina, se establecieron instituciones extractivas diseñadas para explotar recursos y mano de obra, en lugar de fomentar derechos de propiedad y participación económica amplia. Para hacerlo, ellos relacionaron las tasas de mortalidad de colonos y su correlación con el PIB per cápita actual y a su vez la calidad de las instituciones (medida por índices como protección de derechos de propiedad) con el PIB per cápita actual, así encuentran que las instituciones explican entre el 50% y el 75% de la variación en el desarrollo económico entre países. Estas instituciones persistieron tras la independencia, creando estructuras económicas y políticas que perpetúan la desigualdad y limitan el crecimiento inclusivo.

En el contexto actual de América Latina, esta teoría sigue siendo relevante para entender los desafíos estructurales de la región, como la desigualdad económica, la debilidad institucional y la concentración del poder político y económico. Muchos países latinoamericanos aún enfrentan dificultades para construir instituciones inclusivas que promuevan el desarrollo sostenible y reduzcan las brechas sociales. Además, fenómenos como la corrupción, la inestabilidad política y la dependencia de economías extractivas reflejan las raíces históricas señaladas por Acemoglu y sus colegas, subrayando la necesidad de reformas profundas para superar estos legados coloniales.

Los trabajos de Acemoglu y North son elocuentes con la explicación de que las instituciones extractivas son parte esencial de la crisis venezolana y ofrecen un marco para entender cómo podría superarse. Sin embargo, el cambio institucional necesario para transformar la economía venezolana enfrenta enormes desafíos, incluyendo la resistencia de las élites políticas, la polarización política y la dependencia del petróleo. A pesar de ello, sus teorías también muestran que el cambio es posible si se logra construir consenso y movilización social en torno a la necesidad de instituciones inclusivas que promuevan el desarrollo económico y el bienestar de todos los ciudadanos.

Las instituciones y el contexto venezolano:

La relación entre los trabajos de Daron Acemoglu y Douglass North, ambos galardonados con el Premio Nobel de Economía (Acemoglu en 2024 y North en 1993), y la situación actual de Venezuela es profunda, ya que sus teorías sobre el papel de las instituciones en el desarrollo económico ayudan a explicar las causas de la crisis venezolana y ofrecen un marco para entender cómo podría superarse.

Descritas teóricamente antes, las instituciones extractivas suenan al reflejo de lo que hemos visto en Venezuela durante décadas: el poder político y económico se ha concentrado en manos de una élite (primero económica y luego política), lo que ha llevado a la explotación de los recursos del país (principalmente el petróleo) sin generar desarrollo sostenible.

En ese sentido, el gobierno venezolano ha debilitado las instituciones inclusivas al centralizar el poder político, erosionar los derechos de propiedad (expropiaciones masivas, control estatal de sectores claves, uso punitivo del órgano impositivo y uso de la justicia a discreción), imitar la participación política mediante la represión y la falta de elecciones libres, mantener un sistema económico dependiente del petróleo, que beneficia a una élite política y militar mientras excluye a la mayoría de la población.

El resultado conocido ha sido un colapso económico, con hiperinflación, pobreza extrema y una crisis humanitaria, lo que confirma la tesis de Acemoglu y Robinson sobre cómo las instituciones extractivas, sumadas a varios otros males, conducen al fracaso económico.

En la misma línea, Douglass North, en su obra Institutions, Institutional Change and Economic Performance[5], destacó que las instituciones (las reglas formales e informales que rigen la interacción humana) son fundamentales para el desarrollo económico. De acuerdo a North:

- Las instituciones determinan los incentivos económicos y políticos en una sociedad.

- El cambio económico sostenible requiere un cambio institucional, es decir, la transformación de las reglas que rigen la economía y la política.

- Las instituciones informales (como normas culturales y sociales) también juegan un papel clave en el desarrollo.

En Venezuela, las instituciones formales (como el sistema judicial, el parlamento y los organismos reguladores) han sido debilitadas por el poder político -incluso durante años anteriores a la llegada del chavismo-, lo que ha destruido los incentivos para la inversión, la innovación y el crecimiento económico.

Las instituciones informales, como la cultura de dependencia del Estado (heredada del modelo rentista petrolero), también han contribuido al estancamiento económico. Durante décadas, el Estado ha sido visto como el principal proveedor de empleo y bienestar, lo que ha limitado el desarrollo de un sector privado dinámico.

De acuerdo a North, el cambio económico en Venezuela requeriría una transformación institucional profunda, que incluya la reconstrucción de instituciones formales que garanticen el estado de derecho, los derechos de propiedad y la competencia económica, así como un cambio cultural que fomente la iniciativa privada, la innovación y la diversificación económica.

Este proceso, probablemente, no esté exento de retrocesos, North advertía que el cambio institucional es un proceso lento y que los retrocesos son comunes. Incluso si Venezuela logra un cambio político, la transformación económica requerirá tiempo y un compromiso sostenido para construir instituciones inclusivas.

¿Crecimiento o desarrollo económico, a qué aspiran los países?

Robert Solow definió el crecimiento económico como el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios de una economía -impulsado por los factores productivos capital y trabajo-, medido principalmente a través del PIB, y se enfoca en aspectos cuantitativos, como el tamaño de la economía, sin garantizar mejoras en la calidad de vida.

Por otro lado, el desarrollo económico es definido por Amartya Sen o Joseph Stiglitz como un concepto más amplio que implica mejoras en el bienestar de la población, incluyendo aspectos como la educación, la salud, la equidad social y el acceso a servicios básicos, y se mide con indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o la distribución del ingreso. La principal diferencia radica en que el crecimiento económico puede ocurrir sin cambios estructurales ni beneficios sociales, mientras que el desarrollo económico busca un progreso sostenible y equitativo que impacte positivamente en la calidad de vida de toda la población. Es decir, no es condición necesaria y suficiente el crecimiento económico para garantizar el desarrollo, pero para que ocurra el desarrollo, si debe existir crecimiento económico.

Alineado con este debate, una frase con la que suelo concluir una de mis primeras clases del programa a estudiantes de segundo semestre de economía es con esta de Robert F. Kennedy (1968)[6] en la que decía:

“Durante demasiado tiempo, pareciera que hemos renunciado a la excelencia personal y a los valores comunitarios en aras de la mera acumulación de bienes materiales. Nuestro Producto Nacional Bruto, hoy, supera los 800 mil millones de dólares al año, pero ese Producto Nacional Bruto -si juzgamos a los Estados Unidos de América por eso- incluye la contaminación del aire, la publicidad de cigarrillos y las ambulancias para limpiar nuestras carreteras de la carnicería. Incluye las cerraduras especiales para nuestras puertas y las cárceles para quienes las rompen. Incluye la destrucción de los bosques de secuoyas y la pérdida de nuestra maravilla natural en una expansión caótica. Incluye el napalm y las ojivas nucleares y los vehículos blindados para que la policía combata los disturbios en nuestras ciudades.

Sin embargo, el producto nacional bruto no incluye la salud de nuestros niños, la calidad de su educación ni la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de nuestra poesía ni la fortaleza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público ni la integridad de nuestros funcionarios públicos. No mide ni nuestro ingenio ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduría ni nuestro conocimiento, ni nuestra compasión ni nuestra devoción a nuestro país; mide todo, en definitiva, excepto aquello que hace que la vida valga la pena. Y puede decirnos todo sobre Estados Unidos, excepto por qué estamos orgullosos de ser estadounidenses”.

La “trampa de las instituciones extractivas”

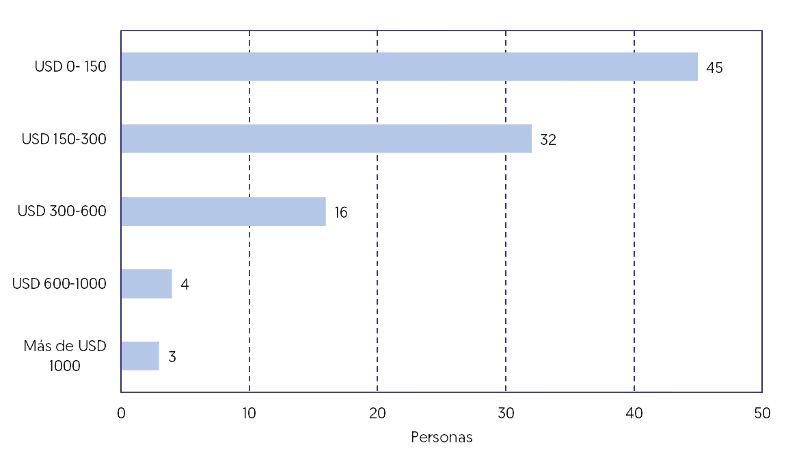

Tanto Acemoglu como North coinciden en que los países con instituciones extractivas enfrentan una “trampa” difícil de superar, ya que las élites que se benefician de estas instituciones tienen pocos incentivos para cambiarlas. En el caso de Venezuela, los gobierno de las últimas décadas y sus aliados han construido un sistema extractivo que les permite mantener el poder político y económico, incluso a costa del bienestar de la mayoría de la población, como refleja el hecho que para julio de 2024, 7% de la población ganaba ingresos mensuales por debajo de los USD 300; en contraste con apenas un 3,0% que gana más de USD 1.000.

Fuente: Ecoanalitica

En ese sentido, la ausencia de un marco institucional inclusivo dificulta la transformación que el país necesita para mejorar significativamente las perspectivas.

La relación entre instituciones políticas y económicas

De acuerdo con Acemoglu y Robinson en Why Nations Fail, las instituciones políticas y económicas están profundamente interrelacionadas y determinan el éxito o el fracaso de las naciones.

Las instituciones políticas inclusivas, que promueven la participación amplia y garantizan derechos políticos, tienden a generar instituciones económicas inclusivas, las cuales fomentan la innovación, la inversión y el crecimiento económico al proteger los derechos de propiedad y ofrecer igualdad de oportunidades. Por el contrario, las instituciones políticas extractivas, que concentran el poder en manos de una élite, suelen dar lugar a instituciones económicas extractivas, diseñadas para beneficiar a unos pocos a costa de la mayoría, lo que limita el desarrollo económico sostenible. En esencia, las instituciones políticas moldean las económicas, y estas últimas refuerzan las primeras, creando un círculo virtuoso o vicioso según su naturaleza.

En ese sentido, los autores destacan que las instituciones políticas inclusivas son un requisito inicial para el desarrollo de instituciones económicas inclusivas. Las instituciones políticas inclusivas distribuyen el poder de manera más equitativa, limitan el abuso de poder y permiten la creación de políticas económicas que beneficien a la mayoría.

Por el contrario, las instituciones políticas extractivas concentran el poder en manos de una élite, lo que perpetúa las instituciones económicas extractivas.

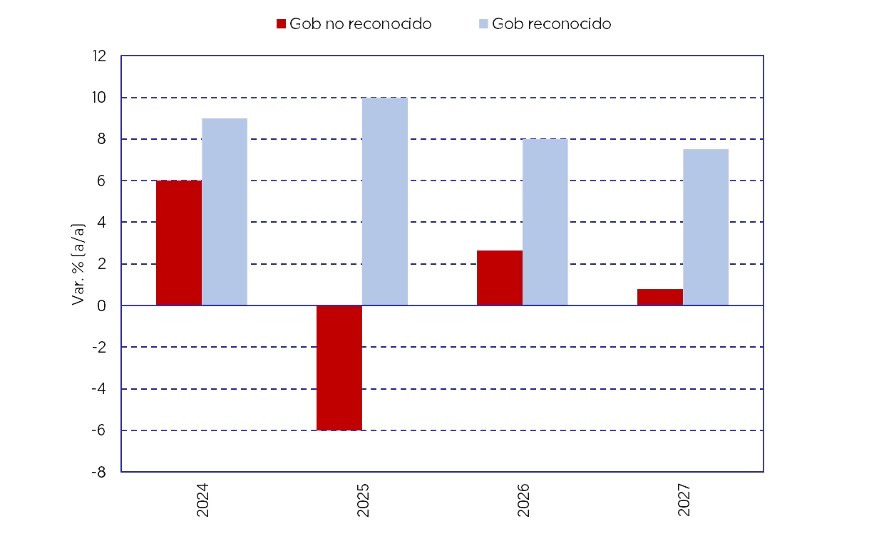

Las perspectivas del 2025: atadas al embudo institucional

Llevando la discusión al momento en Venezuela, las perspectivas económicas de 2025 están marcadas por el marcado deterioro político e institucional -tras las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024-, y las consecuencias que tengan en la política de sanciones de la administración Trump en EE.UU. Una muestra clara de la incidencia del marco institucional en el crecimiento del país, y nuestros escenarios esencialmente se enmarcan en ello.

En caso de que sean eliminadas las licencias otorgadas a empresas como Chevron y Reliance -juntas representan más del 30% de las exportaciones petroleras-, la visión del 2025 se deteriorará significativamente. Estas licencias han sido claves para mantener cierta estabilidad en la producción petrolera y en los ingresos del país, por lo que su eliminación tendría un impacto profundo en la economía venezolana.

La licencia de Chevron, que participa en la producción a través de cuatro empresas mixtas, y Reliance, que participa en la comercialización de crudo venezolano en el sudeste asiático -que es cerca del 50% de la demanda de crudo venezolano-, han permitido a Venezuela mantener una producción petrolera limitada pero estable, ya que han mejorado las condiciones de la infraestructura crítica en la explotación, financiamiento y acceso a mercados internacionales. Sin ellas, Venezuela tendría mayores dificultades para colocar su petróleo en el mercado internacional debido a las sanciones.

Sin estas licencias, la producción podría caer gradualmente entre 20 y 30% que dejaría el nivel de producción promedio de 2025 en uno 700.000 barriles, dado que PDVSA no cuenta en la actualidad con los recursos técnicos ni financieros para sostener los niveles actuales de extracción y refinación.

Además, esto podría llevar a un aumento en las exportaciones clandestinas -con tácticas viejas como apagar los GPS de las embarcaciones, cambios de la carga en altamar o la utilización de banderas distintas a la venezolana- o a descuentos aún mayores en el precio del crudo, reduciendo los ingresos por barril. Así mismo, la falta de inversión extranjera y de mantenimiento en la infraestructura petrolera se agravaría, acelerando el colapso del sector. Lo que tendría un impacto a largo plazo, incluso si las sanciones se flexibilizan en el mediano plazo.

La eliminación de las licencias reduciría significativamente los ingresos en dólares del gobierno, lo que limitaría nuevamente su capacidad para importar bienes esenciales, financiar programas sociales -ampliando la desigualdad- y estabilizar el tipo de cambio. El recrudecimiento de la crisis económica y social podría impulsar una nueva ola migratoria, ya que según estudios de Delphos el 20% de la población actual tiene deseos de irse si no ocurre un cambio político en el corto plazo.

Esto traería como consecuencia una mayor dependencia del trabajo informal y las remesas. Con menos ingresos petroleros, las remesas y la economía informal se convertirían en las principales fuentes de acceso a divisas para el país, y de sustento para las familias.

En esa línea el gobierno tendría dificultades para mantener la estabilidad del tipo de cambio, lo que nos permite anticipar en nuestro escenario base que veremos una mayor devaluación del bolívar -tuvo su menor devaluación en una década en 2024 con una variación de 44%- y un aumento de la inflación respecto al cierre de 2024 -48% interanual-. La dolarización informal -que es probable que el gobierno vuelva a facilitarla retirando o disminuyendo el Impuestos a las Grandes Transacciones en divisas, autorizando las transferencias en dólares y reduciendo los costos de retiro de efectivo en la banca- seguiría beneficiando a una minoría con acceso a divisas, mientras que la mayoría de la población, que depende del bolívar, enfrentaría mayores dificultades.

La economía venezolana, que ha mostrado signos de estabilización en algunos sectores gracias a la dolarización y la apertura parcial, podría volver a contraerse tras acumular un crecimiento de 19% en el período 2021-2024. Una recuperación que es débil en términos de las condiciones y pequeña en términos matemáticos: apenas compensa la caída de 77% de la economía entre 2014 y 2020, estos años de bajo crecimiento todavía implican que la economía es 72,6% menos de lo que era en 2013.

Dicho esto, sin un acuerdo que avance hacia la reinstitucionalización del país, prevemos una caída de al menos 5% del PIB en 2025, especialmente si el sector petrolero, que se mantiene siendo el principal motor de la economía, se ve gravemente afectado.

Fuente: Ecoanalitica

En los años siguientes la economía, si se mantiene el bajo reconocimiento al gobierno, la economía seguiría en ese ciclo de “estabilidad en el foso” como se ha mencionado en otras oportunidades, en referencia a que la economía no ha logrado resolver sus problemas institucionales y fallas estructurales -como bajo funcionamiento de servicios básicos, sanciones internacionales, ausencia de financiamiento interno y externo, bajo poder de compra de los consumidores, entre otros-, por lo que el mejor resultado es estabilizarse o mantenerse con niveles de crecimiento bajos dadas las limitaciones para avanzar en una senda de crecimiento sostenido, de base amplia y cercano a los dos dígitos -como debería crecer una economía que se contrajo a una cuarta parte en la década pasada-.

La situación económica de Venezuela en 2025 refleja con claridad cómo el deterioro institucional puede atar el progreso de una nación. Las instituciones inclusivas y funcionales son el pilar de cualquier recuperación sostenible, y sin ellas, el país enfrenta un ciclo de bajo crecimiento, donde los avances son frágiles y las caídas, profundas.

Sin embargo, incluso en este panorama sombrío, existe una lección poderosa: el cambio estructural y la reinstitucionalización no son solo necesarios, sino posibles. La historia económica global demuestra que las naciones que logran reconstruir sus instituciones, fomentar la confianza y abrirse al mundo pueden revertir décadas de crisis. Venezuela tiene el potencial de salir de este embudo institucional, pero requiere decisiones valientes, acuerdos políticos y un compromiso genuino con el bienestar de su gente.

El futuro no está escrito. Si bien los desafíos son inmensos, también lo es la capacidad de los venezolanos para resistir, adaptarse y construir un camino hacia la prosperidad. La clave está en reconocer que el progreso no vendrá de medidas temporales, sino de un cambio profundo, que aunque gradual, permita a la economía y a la sociedad florecer nuevamente.

[1] Acemoglu, Daron, y James A. Robinson. 2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Nueva York: Crown Business.

[2] Acemoglu, Daron, Simon Johnson, y James A. Robinson. 2005. “Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth.” En Handbook of Economic Growth, editado por Philippe Aghion y Steven Durlauf, 385-472. Amsterdam: Elsevier.

[3] Acemoglu, Daron, y James A. Robinson. 2006. “Economic Backwardness in Political Perspective.” American Political Science Review 100 (1): 115-131.

[4] Acemoglu, Daron, Simon Johnson, y James A. Robinson. 2001. “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.” American Economic Review 91 (5): 1369-1401.

[5] North, Douglass C. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

[6] Robert F. Kennedy. 1968. Discurso en la Universidad de Kansas, 18 de marzo de 1968.